Introduction

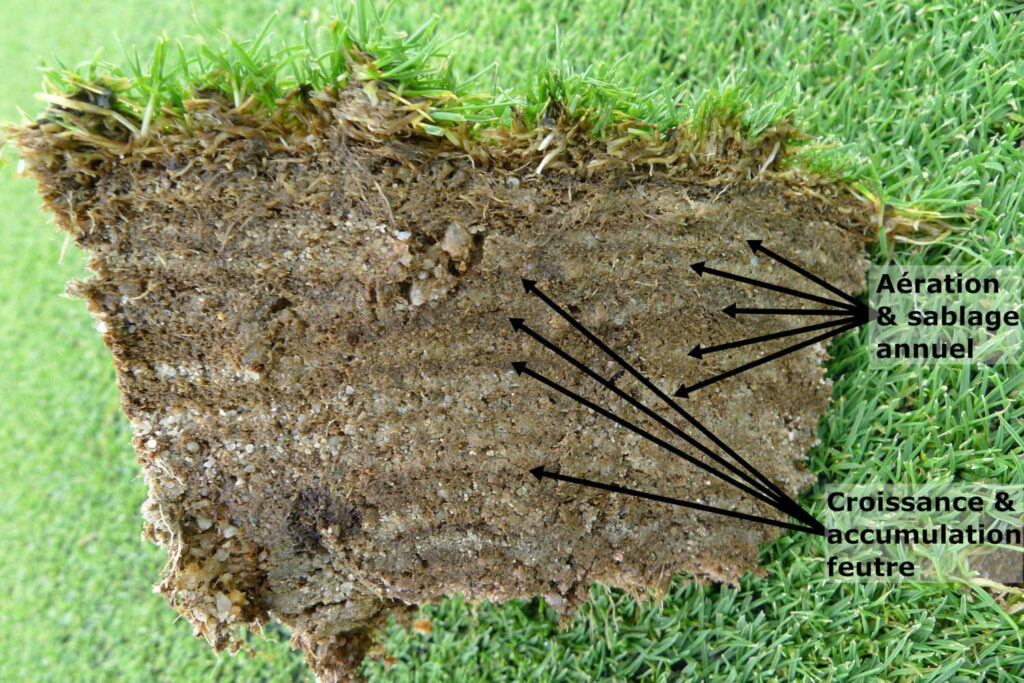

Pour mieux comprendre les problématiques autour de l’arrosage des gazons sportifs, il faut d’abord revenir à la conception de ces surfaces. En effet, le comportement hydrique d’un substrat pour gazon sportif dépend très fortement sinon quasi intégralement de la structure de ce dernier. Sur une surface neuve, c’est cette structure qui définit l’humidité de la zone racinaire ou la capacité d’infiltration du terrain. Sur une surface ancienne, c’est l’historique de maintenance et notamment des sablages, opérations mécaniques et évolution du taux de matière organique qui aura fait évolué le comportement hydrique du système.

Plongeons nous donc d’abord dans la conception des sols sportifs pour mieux appréhener les difficultés autour de l’arrosage de ces surfaces.

Le standard USGA pour les greens de golfs

Aux USA, l’association des golfs (USGA) réalise depuis des dizaines d’années des recherches sur la construction des greens de golfs et met à jour régulièrement un fascicule de « recommandations de l’USGA pour une méthode de construction des greens de golfs ». La version initiale date de 1960 et la dernière version date de 2018. Les versions de 1993 et 2004 sont également téléchargeables.

Ces fascicules conseillent notamment sur la manière de construire un substrat sportif depuis le fond de forme jusqu’à la zone racinaire en passant par la couche drainante.

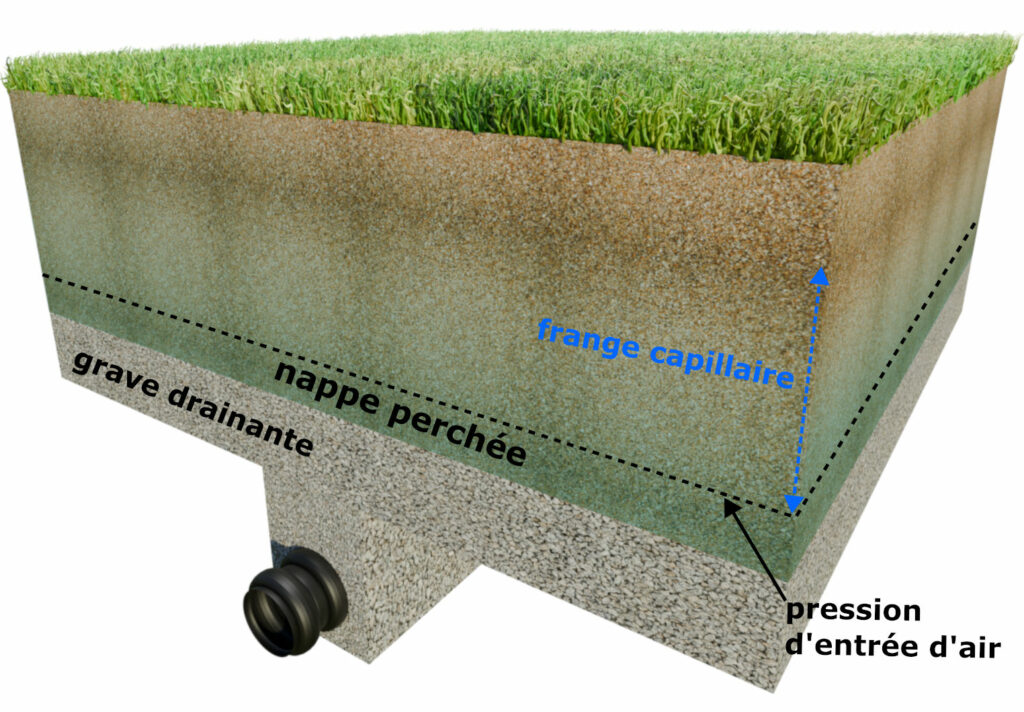

Pour les greens au standard USGA, le support de jeu consiste en une couche drainante continue de 10 cm d’épaisseur au minimum composée de graviers (granulométrie comprise entre 2 et 9.5 mm) et posée sur un réseau de drains profonds. L’épaisseur de substrat est de 30 cm par-dessus cette couche drainante. La grave drainante est une composante importante car elle garantit notamment l’uniformité de l’humidité du sol sur l’intégralité de la surface.

Pour éviter la migration d’éléments du substrat vers la couche drainante, les caractéristiques granulométriques du substrat et de la couche drainante doivent répondre à des critères de compatibilité précis sans quoi une couche intermédiaire jouant le rôle de filtre entre ces deux couches devient nécessaire. Ce filtre est indispensable pour maintenir la présence d’une nappe perchée entre la couche drainante et le substrat.

A titre d’exemple donné par l’USGA, imaginons une couche de ballons de baskets. Si des billes sont ajoutées par-dessus, une grosse partie de ces dernières va migrer dans les interstices entre les ballons. Si l’on insère une couche de balles de tennis entre les billes et les ballons de basket, une petite partie des billes va migrer dans les interstices entre les balles de tennis mais cette dernière couche va jouer un rôle efficace de filtre pour éviter la migration des billes vers les ballons.

Cette couche intermédiaire doit comprendre plus de 90% de ces particules comprises entre 1 et 4 mm, matériau plutôt grossier. Son épaisseur peut varier entre 5 et 10 cm.

Le substrat en lui-même doit avoir une épaisseur de 30 cm et il doit être impérativement homogène sur toute l’épaisseur si ce dernier est amendé avec de la tourbe, un amendement organique ou un support de culture (zéolithe, céramique poreuse, terres de diatomées, …).

Les recommandations de l’USGA sont particulièrement pertinentes sur les caractéristiques granulométriques et hydriques du substrat. Les nombreuses années de recherche réalisées sur les sables permettent d’encadrer fortement la granulométrie des sables pour obtenir une perméabilité suffisante mais également des propriétés hydriques (porosité totale, microporosité suffisante mais pas excessive) ou mécaniques (stabilité) convenables pour du gazon.

Dans la plupart des cas, si la granulométrie respecte les critères spécifiés, alors il y a de bonne chance que le substrat soit assez poreux mais aussi suffisamment mouillé lorsque 30 cm de ce dernier sont installés sur une couche drainante qui correspond aux critères spécifiés par l’USGA.

Si le sable est un peu trop grossier par exemple et que sa microporosité mesurée à 30 cm de tension est trop faible, alors peuvent être ajoutés des amendements (tourbe, supports de cultures) pour corriger ce manque de rétention en eau. Suivant l’amendement utilisé, c’est un compromis à trouver entre rétention en eau et capacité d’infiltration. Dans tous les cas, l’USGA recommande des analyses du support final pour vérifier sa bonne conformité.

Principe de la nappe perchée

La présence de la nappe perchée est centrale dans une configuration de type USGA, c’est elle qui garantit une réserve d’eau suffisante dans le substrat.

Lorsqu’il pleut ou que l’on arrose un green construit sur profil USGA, l’eau s’infiltre naturellement à travers la couche sableuse. En arrivant au contact de la couche de gravier, le contraste de texture entre le sable fin et le gravier grossier agit comme une barrière hydraulique temporaire. En effet, le sable exerce une forte tension capillaire, capable de retenir l’eau autour de ses particules, alors que le gravier, constitué de pores plus larges, ne retient presque pas l’eau. Avant que l’eau puisse traverser et s’écouler dans la couche de gravier, la base de la couche sableuse doit donc être saturée. Il faut atteindre une hauteur d’eau suffisante (liée à la pression d’entrée d’air, voir illustration 3D précédente et paragraphe dédié plus loin dans cet article) pour que la gravité prenne le dessus sur les forces capillaires du sable. Tant que ce seuil n’est pas atteint, l’eau reste perchée au-dessus de la couche drainante. On parle alors de « nappe perchée » temporaire : elle constitue une réserve d’eau disponible dans la zone racinaire grâce aux forces capillaires, avant que l’excédent ne s’évacue par drainage gravitaire.

Le profil hydrique est donc proche de la saturation au-dessus de la couche drainante et décroissant vers la surface pour atteindre une teneur en eau plus faible en surface. Cette teneur en eau 30 cm plus haut dépend alors des caractéristiques de la couche drainante (épaisseur, granulométrie) mais aussi de celles du substrat.

En respectant les critères granulométriques évoqués par l’USGA, il est possible d’obtenir entre 15 et 25% de porosité remplie par de l’eau et entre 15 et 30% de la porosité disponible pour l’air (porosité totale comprise entre 35 et 55%). Ainsi, après de grosses précipitations et après ressuyage, le système implique en principe une teneur en eau comprise entre 15 et 25% d’humidité 30 cm au-dessus de la couche drainante et la quasi même quantité d’espace poral pour l’air : un milieu optimal pour la croissance du gazon.

Les avantages de ce système de nappe perchée sont les suivants :

- Une disponibilité en eau pour les racines : la nappe perchée assure une réserve d’eau suffisante dans le substrat avec une quantité d’eau acceptable en surface, sans drainage excessif immédiat.

- Drainage rapide en surface : en conditions de forte pluie, l’excès d’eau est rapidement évacué une fois la zone saturée.

- La protection contre un assèchement trop rapide du bas du profil racinaire. En effet, lorsque l’évaporation et la transpiration ont lieu, la plante consomme l’eau disponible en surface et cette dernière est progressivement remplacée par capillarité par une eau plus profonde située au niveau de la nappe perchée.

Pour résumer, les recommandations faites par l’USGA pour la construction des greens de golfs (valable aussi pour des terrains de sports) reposent sur une couche drainante de 10 cm compatible avec un mélange de sable et amendement sur 30 cm. Ces deux couches doivent répondre à des critères granulométriques et de compatibilité bien précis afin de garantir :

- la présence d’une nappe perchée

- un substrat assez poreux dont la quantité d’eau après ressuyage est équilibrée en surface (entre 15 et 25% d’humidité) mais également suffisamment aérée (entre 15 et 30% d’air)

- une capacité d’infiltration suffisante (>150 mm/h)

Le cas d’une pollution de la grave drainante par le sable

Si le sable de la zone racinaire n’est pas compatible avec la couche drainante (trop d’éléments fins par exemple) alors la rupture capillaire n’existe plus car les éléments fins de la zone racinaire viennent combler l’espace poral entre les graviers. Dans ce cas, la nappe perchée ne se forme pas et il est fort probable que l’humidité mesurée en surface soit constamment faible. Ainsi, naturellement même après de gros cycles d’arrosage ou orages l’humidité en surface revient très vite vers des valeurs trop faibles (entre 10 et 15% par exemple). Cette situation est également valable tout au long de l’hiver : c’est un état d’équilibre pour le système global !

La capillarité, un processus clé dans le substrats sableux sportifs

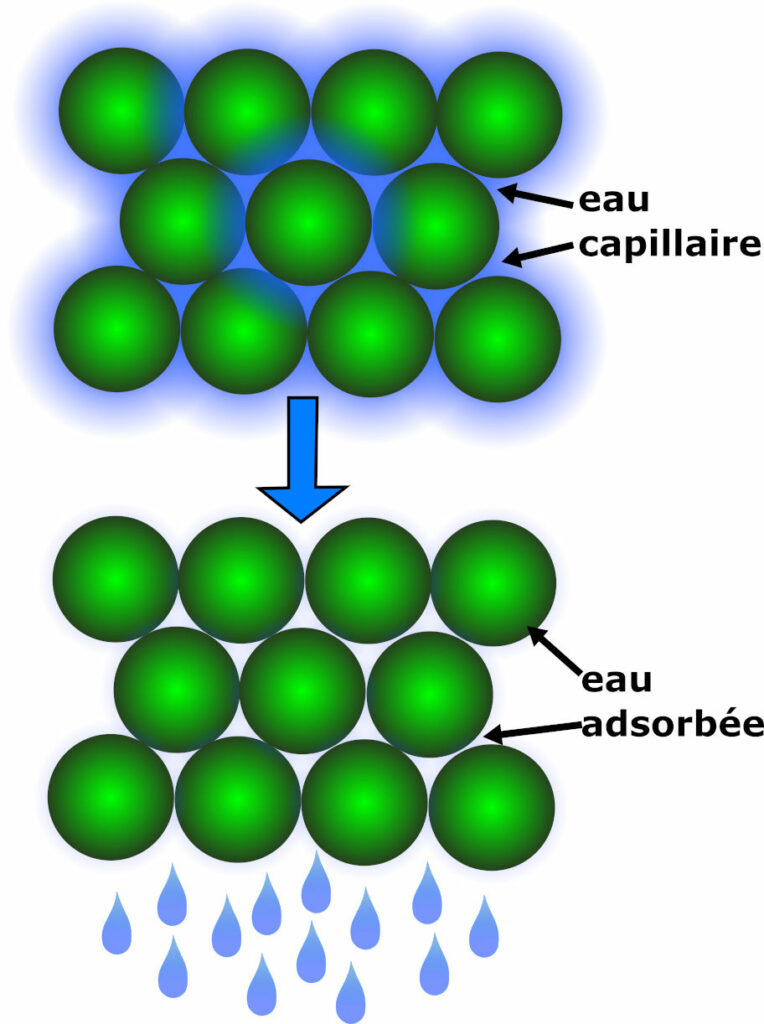

Dans les substrats sportifs sablonneux, la capillarité permet à l’eau de remonter depuis les couches profondes vers la zone racinaire grâce aux forces d’adhésion entre l’eau et les grains de sable. Bien que limitée par la taille des pores, cette remontée capillaire joue un rôle essentiel pour maintenir une humidité suffisante du gazon entre deux irrigations. C’est elle qui explique la présence d’eau disponible en surface au-dessus de la nappe perchée, formée juste au-dessus de la couche drainante dans un système construit selon la méthode USGA.

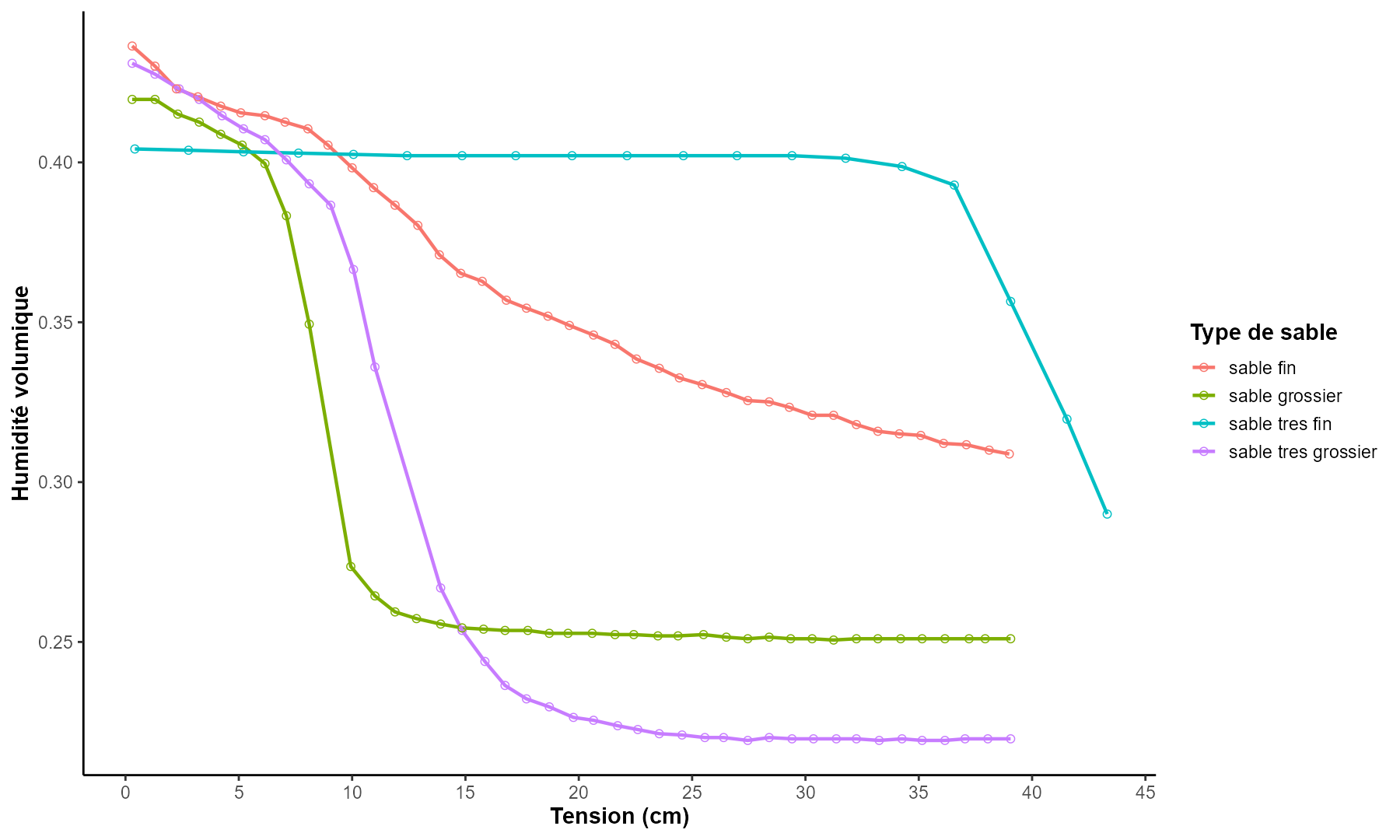

La capacité capillaire dépend directement de la granulométrie et de la morphologie des grains de sable. Un sable plus fin favorise une remontée capillaire plus élevée et assure une meilleure humidité de surface pour une même épaisseur de substrat, alors qu’un sable grossier, aux pores plus larges, retient moins d’eau et présente une humidité de surface plus faible.

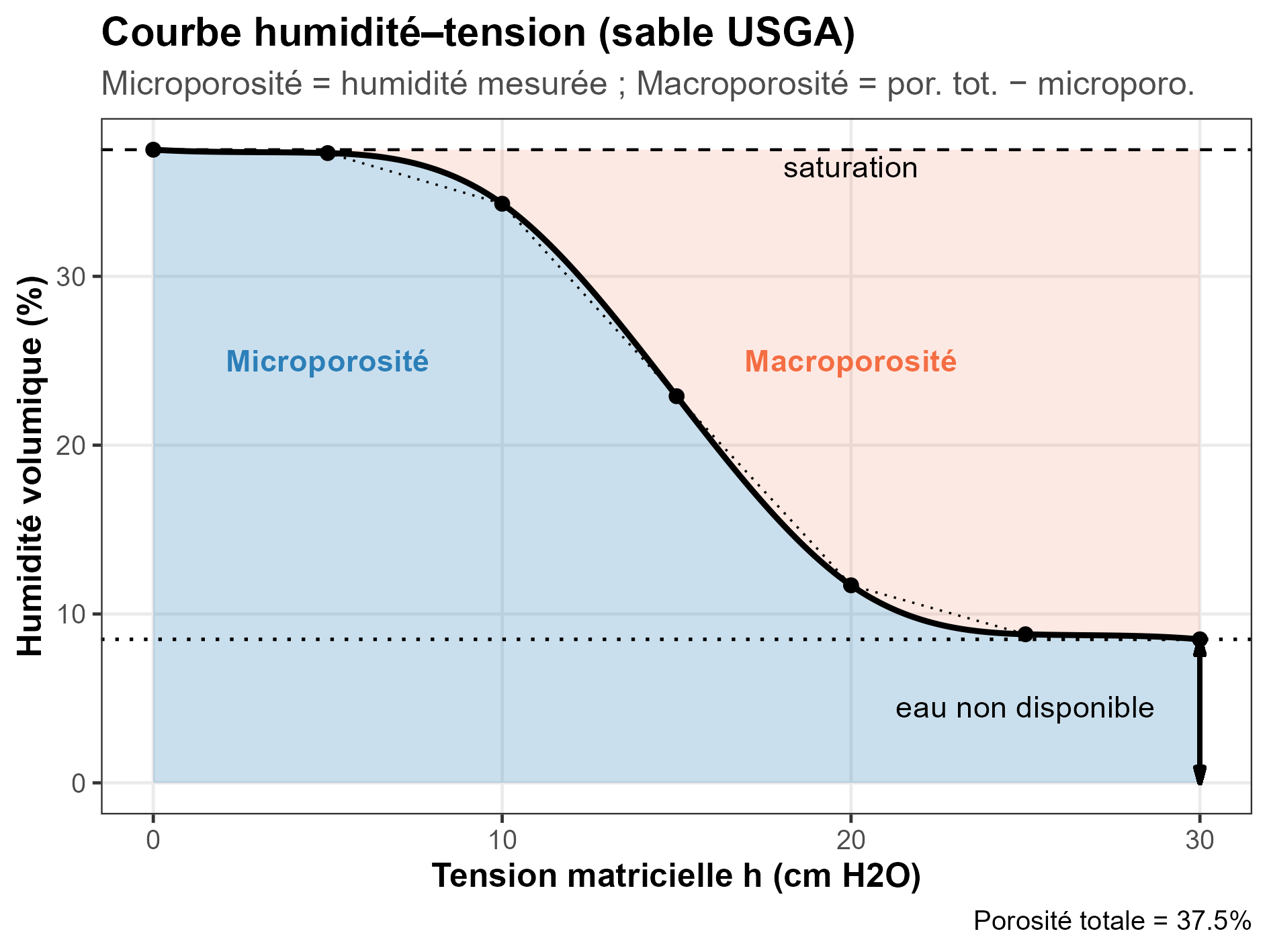

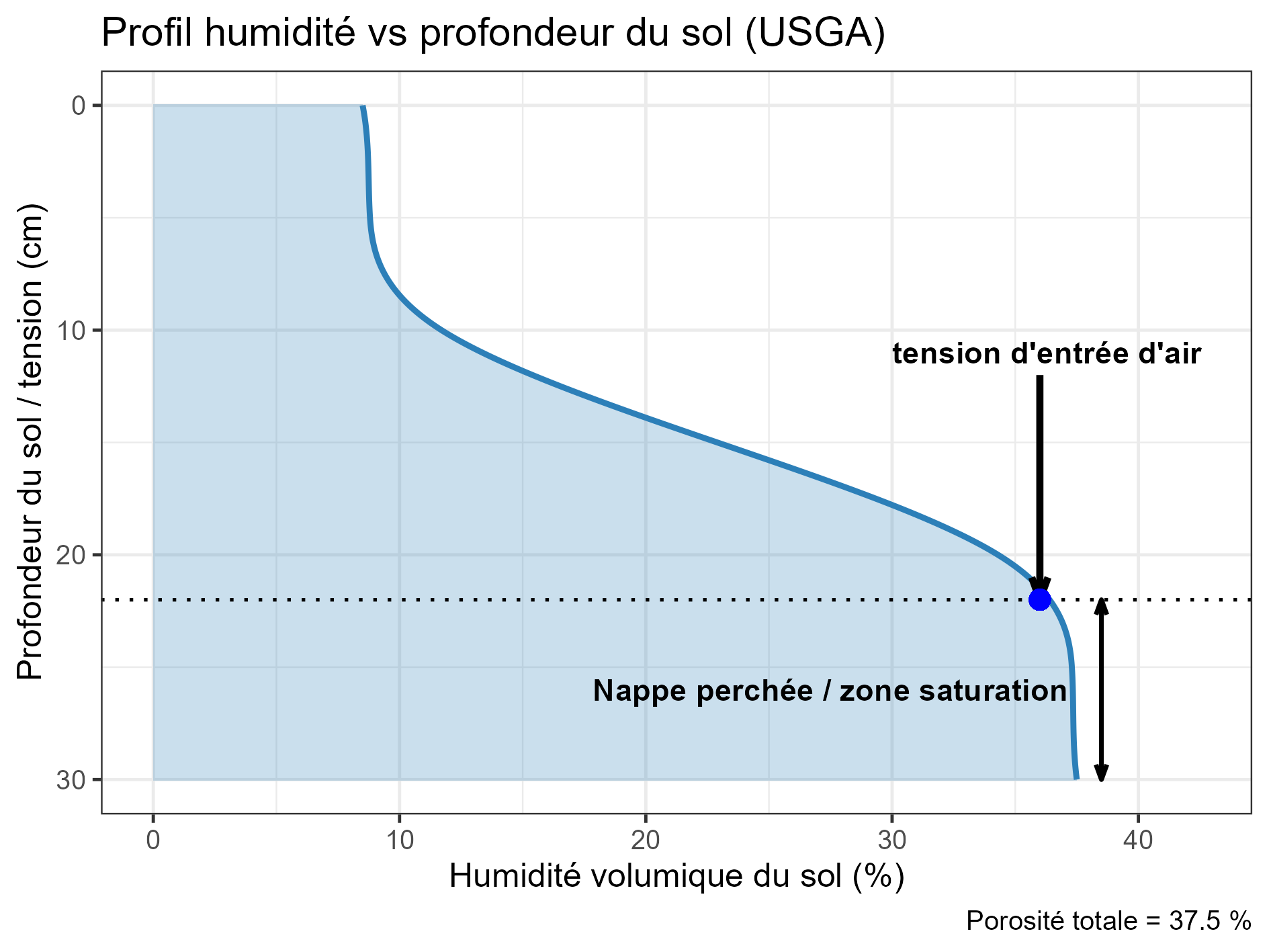

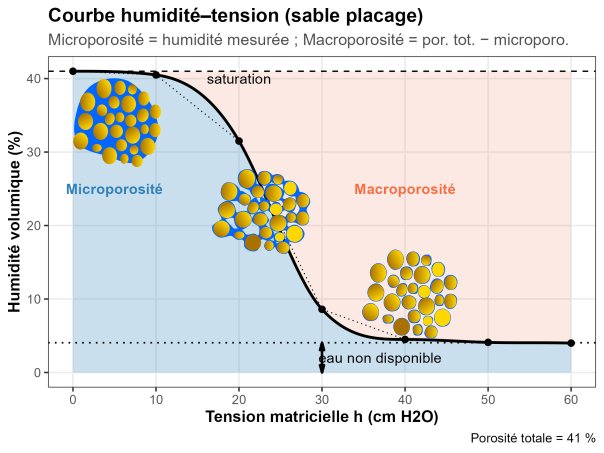

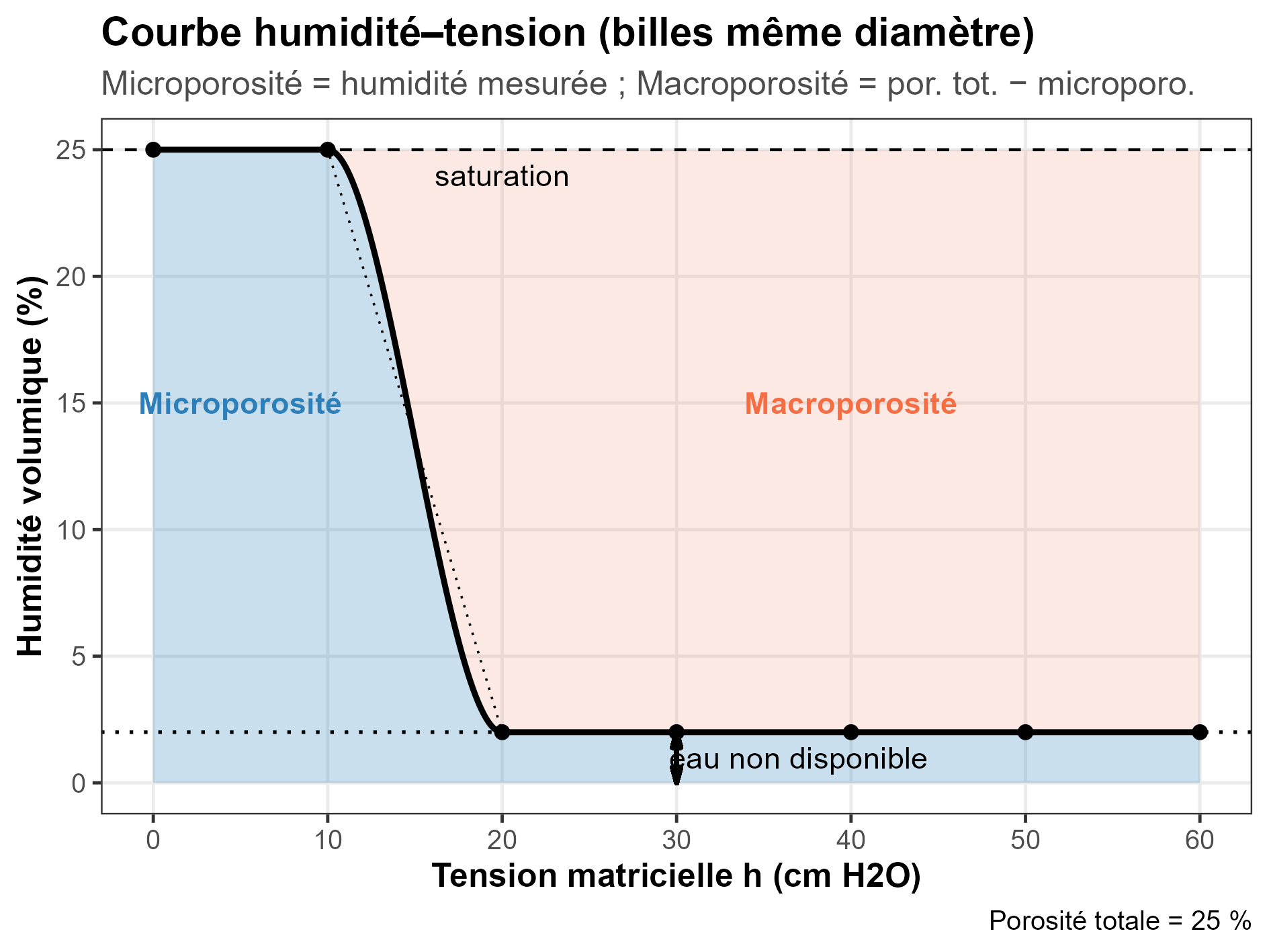

Pour caractériser la capillarité d’un sable ou d’un substrat, on détermine sa courbe de rétention en eau (ou courbe de drainage). Le principe consiste à soumettre un échantillon cylindrique de sol à différentes pressions matricielles (appelées aussi tensions, exprimées en centimètres d’eau), puis à mesurer sa teneur en eau moyenne à l’équilibre. Un exemple de ce type de courbe est visible plus loin dans l’article. Dans ce graphique, l’humidité volumique est stable jusqu’à environ 10 cm de tension puis chute fortement jusqu’à 20 cm.

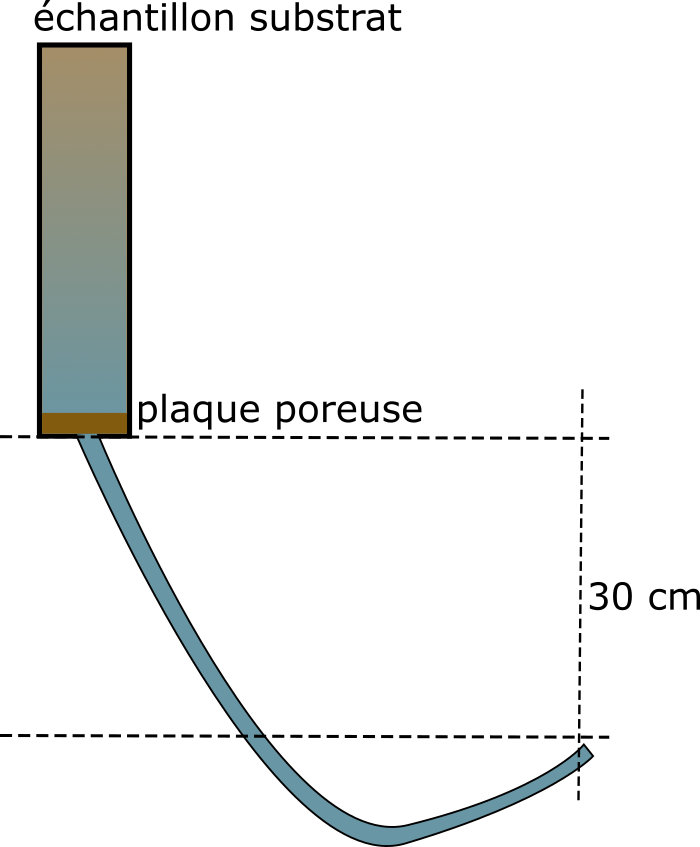

En pratique, l’échantillon est posé sur une plaque poreuse saturée, reliée à un réservoir d’eau par un tuyau. En abaissant le niveau d’eau du réservoir d’une hauteur de X centimètres sous la base de l’échantillon, on impose une succion équivalente à X cm d’eau. L’eau contenue dans le sol s’écoule alors jusqu’à ce que l’équilibre hydrique soit atteint, la teneur en eau devenant stable. Cette teneur correspond à l’humidité du sol à X cm de tension.

Dans la courbe décrite précédemment, l’échantillon testé commence à drainer fortement l’eau à partir de 10 cm de tension ce qui est plutôt faible. Cette à cette tension que les plus gros pores du sable commence à se vider. Cette valeur critique est également appelée « tension d’entrée d’air« . Les gros pores d’un sol retiennent mal l’eau lorsqu’une tension s’exerce : ils se vident rapidement, bien avant les petits pores qui gardent l’eau plus longtemps (voir graphique ci-dessous). Dans les sols grossiers (comme les sables), la taille des pores est plus homogène, ce qui provoque un phénomène marqué : dès que l’air commence à entrer dans les pores, l’eau s’évacue très vite, ce qui se traduit par une chute brutale dans la courbe de rétention (voir schéma ci-dessous). Ainsi, les sables, dont les pores mesurent entre 30 et 1000 µm, perdent la plus grande partie de leur eau dès qu’ils atteignent la capacité au champ (-50 cm de tension, c’est bien le cas dans notre exemple) car leur distribution de pores est assez uniforme.

Il est important de noter que cette mesure reflète un état d’équilibre hydrostatique, obtenu uniquement en l’absence de pertes par évaporation ou transpiration.

On peut assimiler la tension mesurée en laboratoire à la tension présente en surface d’un profil homogène de sable d’épaisseur X, reposant sur une base saturée (tension maximale en surface lorsque la base est saturée). En effet, la présence d’une nappe perchée au-dessus de la couche drainante en grave conduit à une humidité proche de la saturation à l’interface, en raison de la rupture capillaire entre les deux matériaux.

Dans une construction USGA, la zone racinaire est généralement constituée de 30 cm de sable. Après drainage, la tension maximale (pression négative) que l’on retrouve en surface de ce profil peut donc être considérée comme équivalente à 30 cm de colonne d’eau.

A noter que la nappe perchée au-dessus de la couche drainante a une épaisseur proche de la tension d’entrée d’air du sable qui repose sur cette couche. En effet, c’est la hauteur d’eau qu’il faut accumuler pour exercer une pression équivalente à la tension capillaire qui retient l’eau dans les pores du sable.

Il faut également remarquer que la tension de 30 cm correspond à une valeur proche de la capacité au champ des sols sableux (≈ pF 1,5). Sur les sols naturels, on utilise plus classiquement des pF entre 1.7 et 2 (entre 50 et 100 cm de tension) comme référence en laboratoire pour caractériser l’humidité à la capacité au champ. En règle générale pour les sols, on considère que l’eau s’écoule par gravité pour des tensions comprises entre 0 et 100 cm. Ensuite, l’eau est retenue dans le sol par capillarité et/ou adsorption et ne s’écoule plus par gravité. Par conséquent, un sol porté à une teneur en eau à la capacité au champ comporte dans ses pores la plus grande quantité d’eau possible avant que celle-ci ne commence à s’écouler en profondeur du fait de la gravité.

Dans les sables, à pF 2, une bonne partie de l’eau est déjà partie et c’est pourquoi on utilise en général des tensions plus faibles pour caractériser leur capacité de rétention en eau (pF 1.5 ou 30 cm). A titre d’exemple (voir la courbe d’humidité caractéristique d’un sable plus bas) à 25 cm de tension est atteint une humidité d’environ 8% qu’on peut considérer comme un seuil de flétrissement temporaire pour du gazon sur le terrain (le gazon devient gris et ne se relève plus lorsque l’on marche dessus mais un arrosage permet de revenir à une situation normale). Ainsi, la gamme de tensions (0-40 cm soit jusqu’à un pF 1.6) suffit à caractériser l’intégralité des tensions utiles dans le cadre de l’irrigation pour ce sable. Dans ce même exemple, si l’on devait estimer la tension à la capacité au champ (qui n’est pas un vrai paramètre physique mais plutôt une propriété du sol dans un environnement spécifique) elle se trouverait entre 5 et 10 cm seulement !

Dans le cas des substrats sableux pour terrains sportifs, les laboratoires déterminent la teneur en eau en appliquant une tension de 30 cm à un échantillon cylindrique de sable, puis en mesurant sa teneur en eau une fois l’équilibre atteint.

Cette valeur est appelée microporosité. La macroporosité (ou porosité de drainage) se calcule alors simplement par différence entre la porosité totale et la microporosité, et correspond au volume de pores disponibles pour l’air.

Grâce à cette méthode, il est possible de mesurer la teneur en eau du sable à différentes tensions, puis d’en déduire quelle épaisseur de sable est nécessaire pour obtenir une microporosité satisfaisante en surface, généralement comprise entre 15 et 25 % en volume, conformément aux recommandations de l’USGA.

La courbe de rétention en eau permet de caractériser avec précision le comportement hydrique d’une zone racinaire homogène, mais aussi de déterminer l’épaisseur de sable nécessaire pour obtenir en surface les bonnes caractéristiques hydriques, c’est-à-dire un équilibre satisfaisant entre microporosité et macroporosité. L’USGA recommande en effet une microporosité comprise entre 15 et 25 % et une macroporosité entre 15 et 30 %, soit un équilibre proche du 50/50. Chaque sable possède sa propre distribution granulométrique, et donc sa courbe de drainage spécifique. Le travail de l’USGA a consisté à définir des plages granulométriques et des épaisseurs de substrat capables de garantir des zones racinaires aux propriétés agronomiques acceptables.

En conditions de forte évapotranspiration, un flux capillaire ascendant peut se mettre en place dans le profil d’un green construit selon la méthode USGA. Concrètement, l’eau utilisée par le gazon dans la zone superficielle (principalement dans les 10 premiers centimètres) est en partie compensée par une remontée d’eau issue de la nappe perchée qui se forme au-dessus de la couche drainante.

Lorsque la demande hydrique est élevée en journée, cette extraction superficielle crée un gradient de potentiel matriciel qui favorise la remontée capillaire depuis la nappe perchée vers la zone racinaire. Ce phénomène permet donc de limiter la baisse d’humidité en surface. Néanmoins, l’ampleur de ce flux reste contrainte par la granulométrie du sable et peut disparaître si la continuité capillaire entre la nappe et la zone racinaire est rompue.

D’après les travaux de McCoy (2007), ce flux peut être significatif : en moyenne, dans différents profils de greens USGA étudiés, la remontée capillaire a compensé jusqu’à 85 % des pertes en eau mesurées en surface (en valeur absolue 1 mm par jour à 8 cm de profondeur) . Autrement dit, seulement 15 % de la consommation réelle du gazon se traduit par une baisse d’humidité dans la zone supérieure, les 85 % restants étant fournis par les couches profondes et notamment par la nappe perchée, qui s’épuise progressivement. Dans l’étude, il est utile de noter que la masse racinaire entre 2.5 et 7.5 cm est entre 4 à 10 fois plus élevée qu’entre 15.5 et 20.5 cm ! Malgré cela, les pertes en eau sont homogènes sur la profondeur en conséquence de ce flux capillaire ascendant.

Par ailleurs, lors des périodes de forte transpiration, en particulier aux heures les plus chaudes de la journée, la demande en eau du gazon peut excéder largement la capacité du flux capillaire à compenser les pertes. Dans ces conditions, l’humidité du substrat peut temporairement descendre en dessous du seuil critique, provoquant un stress hydrique pour le gazon. Néanmoins, un apport capillaire depuis la nappe perchée reste actif en arrière-plan et joue un rôle non négligeable, notamment durant la nuit, lorsque la demande évapotranspiratoire est nulle.

Un green USGA se construit sur 30 cm

Le système de construction USGA a pour objectif de créer des conditions optimales pour le développement du gazon dans la zone racinaire, en assurant un équilibre adéquat entre l’air et l’eau et un stock d’eau suffisant, tout en garantissant des conditions de jeu favorables (compaction minimale, infiltration élevée).

Les recommandations de l’USGA reposent sur des travaux réalisés avec une zone racinaire homogène de 30 cm d’épaisseur, ou avec l’ajout, si nécessaire, d’une couche filtrante de 5 à 10 cm entre la zone racinaire et le gravier lorsque les propriétés de la zone racinaire et de la grave drainante ne sont pas compatibles. C’est uniquement dans ces configurations qu’il est possible d’approcher les caractéristiques agronomiques optimales prévues pour ce type de construction. L’épaisseur de 30 cm correspond à l’ordre de grandeur nécessaire pour obtenir de bonnes propriétés hydrauliques avec ce type de sable et pour garantir un stock d’eau suffisant pour le gazon.

Si la zone racinaire est plus mince, la microporosité réelle en surface risque d’être plus élevée, tandis que l’espace réservé à l’air sera réduit (voir l’exemple du graphique précédent).

Par exemple, si le sable choisi respecte les critères granulométriques de l’USGA, l’ajout d’1 % de matière organique permet généralement d’obtenir une conductivité hydraulique à saturation suffisante et un équilibre des porosités pour 30 cm de substrat, conditions idéales pour la croissance du gazon.

Attention aux analyses faites par les laboratoires !

Les laboratoires permettent de mesurer non seulement la porosité totale, mais également la microporosité et la macroporosité d’un substrat. Ces analyses sont effectuées à une tension fixe, le standard étant de 30 cm comme indiqué précédemment. Seule la porosité totale reste indépendante de la tension appliquée.

Pour le sable USGA de l’exemple précédent, une analyse réalisée dans un laboratoire standard à 30 cm de tension donnera très probablement des résultats conformes aux critères physiques définis par l’USGA.

Pour autant, si le substrat est installé seulement sur une épaisseur de 20 cm alors l’humidité réelle mesurée sur le terrain en surface après drainage rapide risque d’être plus élevée que prévu par l’analyse.

Cas des épaisseurs différentes et du bicouche

De la même manière, lorsqu’un substrat est amendé sur 12 cm puis prolongé sans amendement jusqu’à la couche drainante, deux horizons distincts se forment, modifiant les propriétés hydrauliques de surface. Si, de surcroît, le sable de sous-couche diffère de celui utilisé pour la zone racinaire amendée, on obtient alors un substrat multicouche dont le comportement hydrique global devient difficile à anticiper. La rétention en eau de la couche superficielle peut, selon la granulométrie des différents matériaux, s’avérer suffisante, excessive ou au contraire trop faible.

La présence d’interfaces entre matériaux aux granulométries différentes accentue encore cette complexité : chaque discontinuité texturale peut générer une barrière hydraulique temporaire. Selon l’ordre d’empilement (sable fin sur sable grossier ou inversement), l’eau peut rester perchée dans la couche supérieure ou s’accumuler à l’interface, provoquant des zones de saturation ou au contraire des ruptures de continuité hydraulique. Le résultat est une hétérogénéité spatiale et temporelle de l’humidité disponible, difficile à anticiper par la simple lecture de courbes de rétention en laboratoire.

Dans ce contexte, les analyses de laboratoire ne permettent en réalité que de comparer les sables entre eux et de fournir une indication de l’humidité attendue en surface à une tension donnée.

Le problème se complexifie encore davantage dans le cas des greens non construits selon les critères USGA (absence de couche drainante ou épaisseur différente), ou des greens anciens où l’empilement de couches successives (sablages, topdressings, accumulation de feutre) conduit à un profil hétérogène. Dans ces situations, il devient pratiquement impossible de prédire avec fiabilité le comportement hydraulique du substrat.

Ainsi, des analyses réalisées en laboratoire, même dans des structures accréditées, perdent toute valeur interprétative : elles ne traduisent pas la réalité du terrain et ne devraient en aucun cas servir de base à la prise de décision.

Calcul de la réserve en eau sur un substrat USGA avec un cas réel

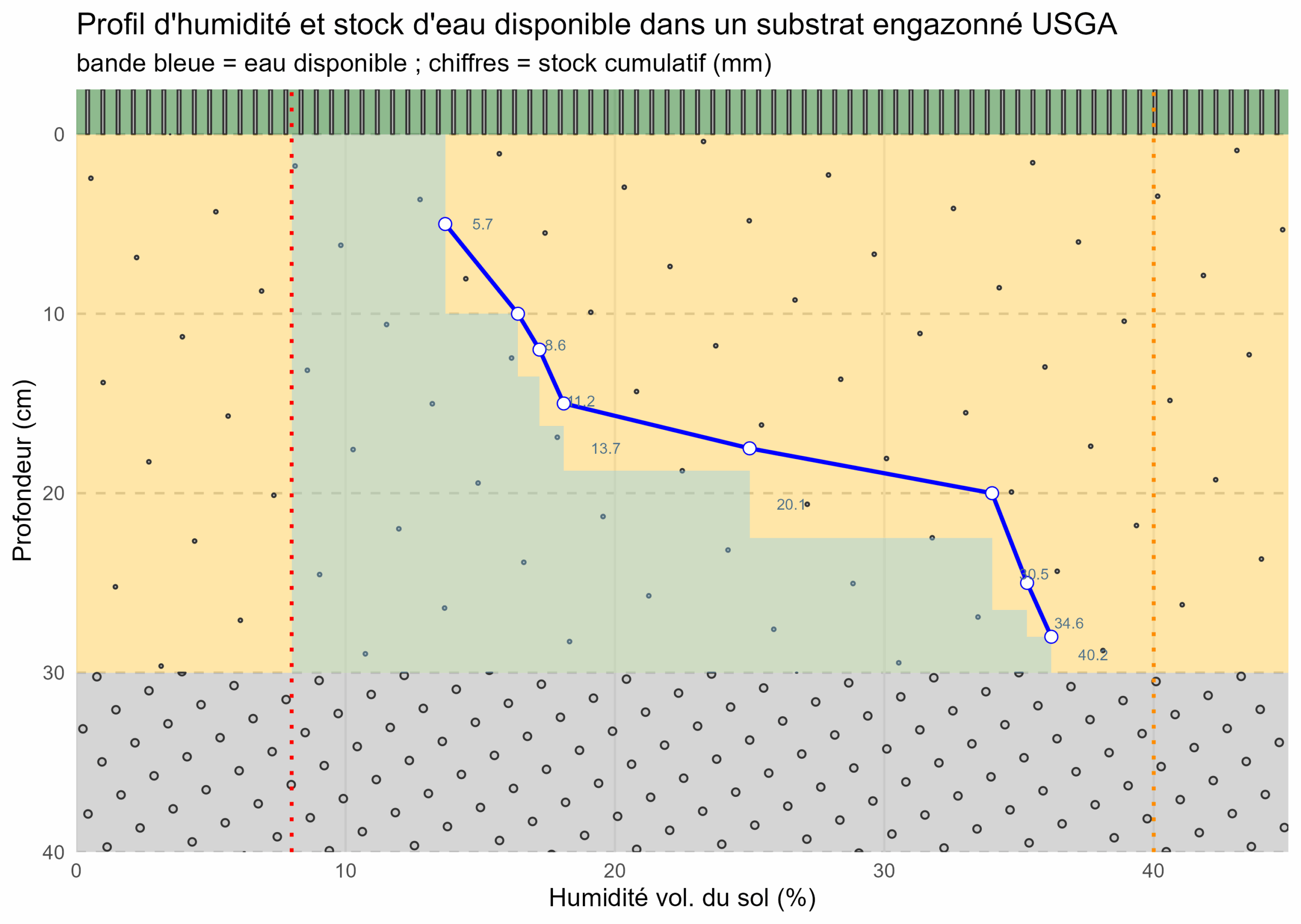

À titre d’exemple, considérons une courbe d’humidité établie à partir de mesures réelles. Le profil étudié correspond à un substrat engazonné constitué d’un sable conforme aux critères USGA sur 30 cm d’épaisseur, reposant sur une couche de 10 cm de grave drainante. Après drainage, l’humidité volumique est relevée à différentes profondeurs, permettant ainsi de tracer la courbe de distribution de l’eau en fonction de la profondeur.

Au-dessus de la couche de grave, on observe clairement la formation d’une nappe perchée, avec des teneurs en eau proches de la saturation du sable (environ 40 %). À 5 cm de profondeur, l’humidité reste relativement faible (14 %), mais conforme aux recommandations de l’USGA si l’on prend en compte l’intervalle de confiance (15 % ± 2,25 % pour une humidité minimale de 15 %). Elle augmente progressivement avec la profondeur : 16 % à 10 cm, 18 % à 15 cm, puis jusqu’à 36 % juste au-dessus de la couche drainante. Cette distribution correspond au profil hydrique typique d’un sable conforme aux critères USGA reposant sur une grave drainante.

À partir de cette courbe, il est possible d’estimer le stock d’eau potentiellement disponible dans tout le profil, en sommant les volumes d’eau stockés à chaque profondeur. Dans ce calcul, on considère que l’eau devient indisponible en dessous de 8 % d’humidité (valeur correspondant en pratique au point de flétrissement temporaire). Dans l’exemple présenté, le stock total disponible atteint environ 40 mm d’eau, soit une réserve importante.

Toutefois, ce potentiel ne peut être exploité que si les racines se développent en profondeur. Si l’exploration racinaire reste limitée, l’eau contenue dans les horizons plus profonds demeure inatteignable. Or, comme la disponibilité en eau augmente avec la profondeur en se rapprochant de la nappe perchée, un enracinement superficiel conduit rapidement à des situations de stress hydrique. Dans notre cas, seuls 5,7 mm d’eau sont accessibles dans les 10 premiers centimètres – l’équivalent d’une consommation journalière d’un gazon en période estivale sous 25–30 °C par temps clair. Cela peut donc justifier un arrosage quotidien. Avec 15 cm de profondeur racinaire, la réserve utile grimpe à 14 mm (2 à 3 jours d’autonomie), puis à 30 mm à 20 cm (4 à 5 jours).

Il faut également noter que les racines atteignent rarement la couche drainante, car cette zone reste pauvre en oxygène : la macroporosité y est saturée d’eau, et le renouvellement gazeux y est trop faible pour garantir une concentration suffisante en O₂. Dans l’exemple, on peut raisonnablement considérer que la profondeur maximale d’enracinement se situe aux alentours de 20 cm, seuil où l’humidité dépasse 30 %, alors que la saturation du sable est atteinte à 38–40 %.

Cet exemple illustre bien combien le développement racinaire conditionne la disponibilité réelle en eau et, par conséquent, la fréquence et les besoins en irrigation d’un substrat construit selon le modèle USGA. Il rappelle aussi que le substrat n’est pas un milieu homogène offrant une réserve utile uniforme sur toute sa profondeur. La disponibilité en eau varie fortement selon les horizons, sans relation proportionnelle. Chaque substrat possède donc une signature hydrique spécifique. C’est pourquoi des analyses limitées à un échantillon superficiel (0–10 cm) ne permettent pas de décrire de manière fiable le fonctionnement global du profil jusqu’à la grave drainante.

Les terrains de sports en France

En France, La norme NF P 90-113 relative aux ≪ Sols sportifs – Terrains de grands jeux en pelouse naturelle -Conditions de réalisation ≫ décrit notamment les spécificités attendues pour le drainage et le substrat. Elle permet une multitude de situations ayant toutes un impact sur le comportement hydrique de la surface engazonnée. Elle s’inspire largement du concept mis au point par l’USGA avec des variantes non négligeables sur le plan hydrique.

Substrat élaborés

Pour les terrains de sport de haut niveau, où les substrats « élaborés renforcés » sont devenus la référence, la configuration la plus courante – sinon exclusive – repose sur une couche drainante continue de 12 à 15 cm de graviers (selon la norme et la présence éventuelle d’un géotextile), elle-même installée sur un réseau de drainage profond.

Dans de rares cas, le substrat élaboré peut être directement posé sur un drainage profond associé à des tranchées superficielles, sans couche drainante continue, ou pire encore, sur un système de drainage à un seul niveau. Ces solutions restent cependant exceptionnelles, voire inexistantes dans la pratique.

L’épaisseur minimale de substrat est fixée entre 15 et 20 cm selon le type de drainage retenu (profond discontinu ou profond associé à une couche drainante). Cette couche est généralement amendée sur 12 cm, à l’aide de matière organique et/ou de supports de culture.

On observe déjà ici une première divergence par rapport au système USGA classique, qui repose sur 30 cm de substrat. La possibilité de réduire l’épaisseur a des conséquences directes sur le comportement hydrique : un stock d’eau total plus limité, même si la teneur en eau volumique peut sembler plus élevée. Dans les faits, ces substrats plus fins tendent à sécher rapidement en période estivale, tout en restant trop humides en hiver.

Enfin, la norme encadrant les substrats élaborés demeure relativement peu contraignante sur le plan granulométrique : le matériau doit simplement présenter une distribution comprise entre 0 et 2 mm et assurer une vitesse d’infiltration minimale de 150 mm/h.

Substrat à base de terre végétale contenant plus de 75% de sables

Sur ces substrats appelés couramment « naturels » ou « terre/sable », la norme spécifie des exigences granulométriques mais aussi une capacité minimale d’infiltration de 18 mm/h. Si le drainage est profond et discontinu, l’épaisseur minimale de substrat est de 17 cm. Si le drainage est profond et composé également d’une couche drainante, alors l’épaisseur minimale est de 20 cm.

Les caractéristiques granulométriques du substrat sont un peu encadrées. Par exemple, avec un horizon unique de 20 cm :

- 70% des particules doivent être comprises entre 0 et 2 mm.

- La fraction très fine (0-0.002 mm) ne doit pas dépasser 8% de la fraction 0-2 mm et la fraction (0-0.05mm) ne doit pas dépasser 25% de la fraction 0-2 mm.

- La taille des plus grandes particules doit être inférieure à 20 mm.

Autant dire que le choix du substrat est très large et que le comportement hydrique aussi !

Imaginons d’ailleurs un substrat respectant ces conditions avec une épaisseur de 20 cm seulement, 10% de terre et 90% de sables avec 70% des particules comprises entre 0 et 2 mm (d’ailleurs, il existe une infinité de sables très différents d’un point de vue hydrique entre 0 et 2 mm : du trop fin en allant jusqu’au trop grossier). Ce serait un substrat difficile à gérer d’un point de vue agronomique avec un stock total d’eau modéré pour une teneur en eau après drainage gravitaire trop élevée ! Ce substrat serait sec assez rapidement et pour autant le milieu plutôt défavorable au gazon avec un déséquilibre des porosités en surface après arrosage.

Différentes configurations de drainage

Une multitude de configurations de drainages existent : profond avec couche drainante, profond avec couche drainante et drainage de surface, profond avec drainage de surface ou drainage à un seul étage.

A noter que toutes les configurations avec drainage discontinu (tranchées drainantes superficielles ou drainage profond c’est-à-dire sans couche drainante continue) impliquent inévitablement des hétérogénéité en surface en terme d’humidité.

Aucun encadrement des caractéristiques hydriques

Dans la norme française, aucun critère ne porte directement sur la porosité totale ni sur l’équilibre entre porosité à l’air et porosité capillaire. C’est pourtant un paramètre déterminant du point de vue agronomique, puisqu’il conditionne en grande partie le comportement hydrique du substrat et, par conséquent, la gestion de l’irrigation.

Les critères retenus dans la norme mettent surtout l’accent sur le drainage, problématique historiquement majeure sur les terrains construits à base de mélanges terre-sable. Une place importante est également accordée à la fertilité chimique. Or, ce paramètre est par nature très évolutif : il varie au gré des saisons, des pratiques culturales et peut être corrigé facilement par des interventions ciblées. À l’inverse, les propriétés physiques d’un substrat déterminent durablement son fonctionnement hydraulique ; leur amélioration, lorsqu’elles sont inadaptées, exige des interventions lourdes, coûteuses et dont l’efficacité reste souvent limitée.

Il est bien entendu possible, en travaillant avec précision sur la conception et le choix des matériaux, d’obtenir des profils présentant les propriétés recherchées. Mais ce travail exige rigueur et expertise, et n’est pas toujours mené avec la finesse nécessaire.

En pratique sur les surfaces hybrides, la couche superficielle de 10 à 15 cm est le plus souvent constituée d’un sable conforme aux recommandations de l’USGA. Bien que ces critères ne soient pas normatifs, ils demeurent plus exigeants que la norme française, tout en restant compatibles avec elle. Ce sable est généralement amendé de manière à atteindre 1 à 1,5 % de matière organique, puis renforcé par un tricotage (stitching) destiné à stabiliser le substrat. En profondeur, on utilise soit le même sable jusqu’à la grave drainante, soit un sable différent, dans une configuration bi-couche visant à réduire les coûts, mais qui modifie le comportement hydrique du système.

Si la capacité d’infiltration est en général respectée, l’évaluation des propriétés hydriques se limite trop souvent à une simple analyse granulométrique et à la mesure des porosités à 30 cm de tension sur la première couche amendée (l’équivalent d’un seul point de la courbe tension/humidité). Ces données, bien qu’utiles (c’est approximativement la teneur en eau pour la capacité au champ d’un sable) traduisent mal le fonctionnement global du profil. Les résultats en laboratoire peuvent donc conduire à des écarts notables avec le comportement réel du substrat : excès de sécheresse ou d’humidité en surface, rétention en eau insuffisante, etc.

L’arrosage compense partiellement ces limites de conception. Toutefois, en période estivale – et plus encore sous l’effet du réchauffement climatique – ces défauts se trouvent amplifiés, rendant la gestion de l’irrigation particulièrement délicate.

Variabilité due à la carrière, au laboratoire, aux méthodes de construction : la dure réalité !

Jusqu’ici, nous avons abordé les caractéristiques physiques que doivent respecter les substrats sportifs. Celles-ci visent, en théorie, à créer un environnement favorable au développement du gazon : une zone racinaire disposant d’une réserve en eau suffisante (15–25 %) mais non excessive, de manière à maintenir une aération correcte (15–30 % d’oxygène disponible).

Un biais fréquent consiste à considérer qu’un substrat sportif est parfaitement homogène et qu’une valeur moyenne suffit à en décrire le fonctionnement. Cette impression est renforcée par le faible nombre d’analyses réalisées, laissant croire que le substrat reste identique depuis sa fabrication jusqu’à la fin du chantier, puis tout au long de son évolution naturelle sur site.

En pratique, de nombreux facteurs introduisent une variabilité interne significative dans la composition et le comportement des substrats :

- Le gisement de sable : une carrière n’est jamais homogène. Au fil de son exploitation, les caractéristiques granulométriques évoluent naturellement. Entre le premier prélèvement et la fin du chantier, il est donc probable que la composition du sable ait changé. D’où l’importance de réaliser des contrôles réguliers pour s’assurer que cette variabilité reste acceptable d’un point de vue agronomique.

- L’amendement organique (tourbe, supports de culture) : selon le lot, ses caractéristiques physiques et biologiques peuvent varier, modifiant sensiblement les propriétés finales du mélange.

- Le mélange sable/amendement : même lorsqu’il est préparé en centrale (fortement recommandé), il subsiste une part de variabilité qui impacte le produit final.

- L’échantillonnage : la représentativité des prélèvements conditionne directement la fiabilité des résultats obtenus en laboratoire.

- Le laboratoire d’analyses : même accrédité, il introduit une part de variabilité (matériel, méthodologie, opérateurs). C’est pourquoi il est fortement recommandé de confier l’ensemble des analyses à un même laboratoire sur toute la durée du projet.

- La mise en œuvre sur chantier : elle constitue une autre source majeure de variabilité. L’humidité du sable au moment du nivellement, le type de matériel utilisé, la précision de réglage et l’expérience de l’équipe influencent la régularité des épaisseurs, le degré de tassement et l’homogénéité du substrat en place.

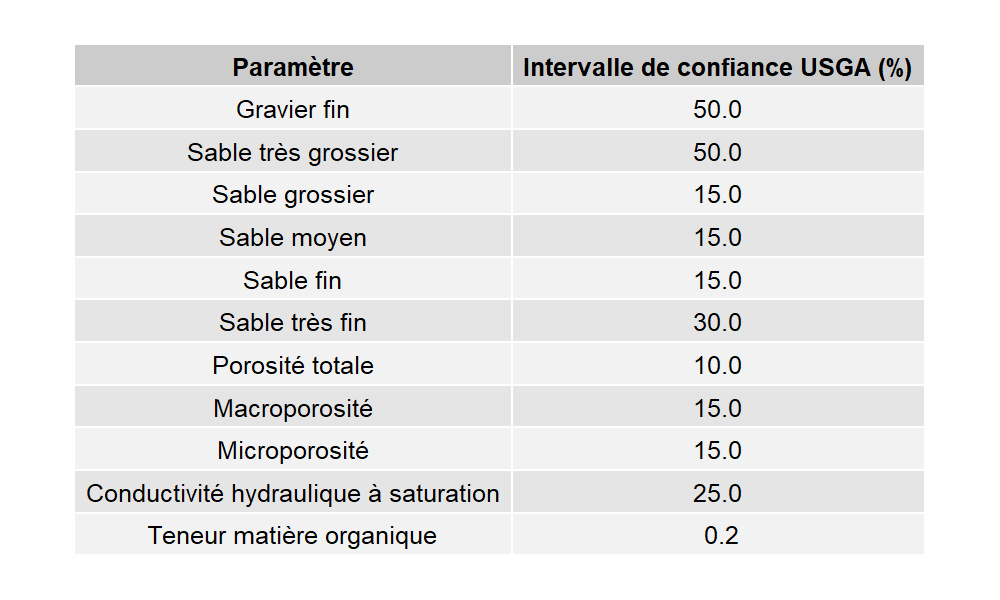

Ainsi, et c’est un aspect rarement abordé, l’USGA a défini des intervalles de tolérance pour évaluer si la variabilité d’un substrat reste acceptable. Ces marges ont été étudiées afin d’assurer, dans l’ensemble, que les caractéristiques physiques du substrat demeurent conformes aux exigences d’un terrain sportif. Dans certains cas, ces intervalles peuvent être très larges (jusqu’à 50 % pour un sable très grossier, par exemple), ce qui souligne que la variabilité est intrinsèque et fait partie intégrante du projet.

Cette variabilité se traduit inévitablement par des différences dans les propriétés agronomiques, notamment hydriques, même si les tolérances définies permettent d’écarter les situations problématiques – substrat trop sec, trop humide ou insuffisamment drainant.

Le tableau ci-dessous présente les intervalles de confiance déterminés par l’USGA. Le document Tips for Success, publié en 2018 par l’USGA, fournit des informations complémentaires sur ce sujet.

Ainsi, si la porosité totale prévue dans le projet est de 40 %, la marge d’erreur tolérée est de 10 % de cette valeur, soit ±4 %. Les analyses en laboratoire peuvent donc indiquer une variabilité comprise entre 36 et 44 % tout au long du projet. De même, pour la microporosité, si la valeur cible est de 20 % avec un intervalle de confiance de ±15 %, les mesures peuvent varier entre 17 et 23 %.

En pratique, cela représente un écart potentiel de 6 % entre deux analyses. Sur le terrain, cette différence est significative : une zone avec 8 % d’humidité peut provoquer un stress hydrique pour le gazon et nécessiter un arrosage, alors qu’une autre zone à 14 % n’en a pas besoin. Irriguer l’ensemble de la surface entraîne donc un arrosage systématiquement excessif dans certaines zones.

D’autres facteurs que la seule construction peuvent également générer de la variabilité à l’échelle du terrain : système d’irrigation, exposition, environnement immédiat, pratiques d’entretien, etc. Cependant, la variabilité intrinsèque du substrat explique une part importante, voire les tendances générales observées.

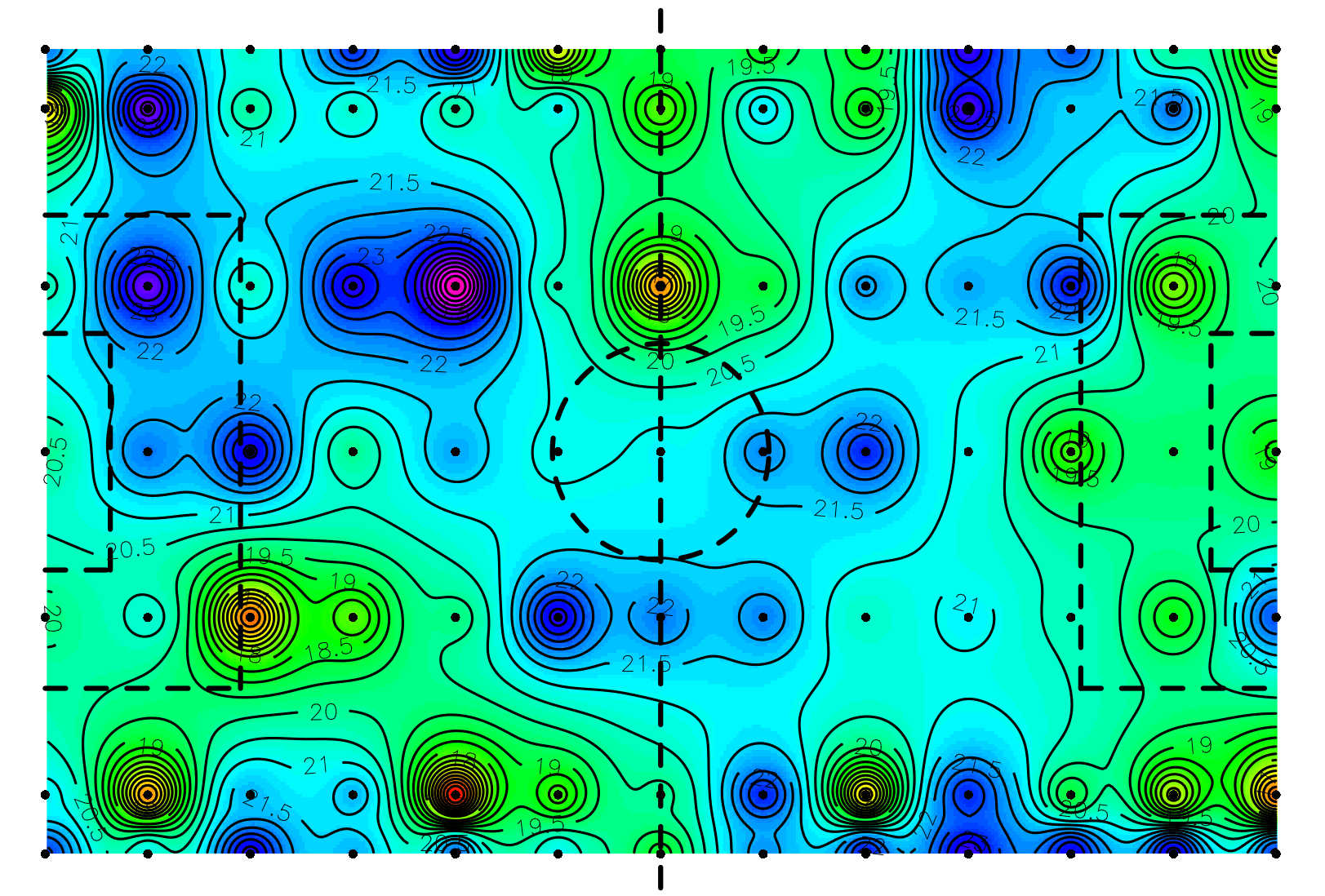

Une période particulièrement favorable pour observer cette variabilité est l’hiver, lorsque la demande évapotranspiratoire est faible et les précipitations fréquentes. À ce moment, l’influence de l’arrosage et des conditions locales est minimale, et l’on constate pourtant une variabilité non négligeable de l’humidité dans la plupart des cas.

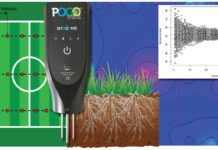

L’image ci-dessous illustre le phénomène observé un jour de fin d’automne sur un substrat hybride reposant sur une couche drainante. Ce jour-là, la médiane d’humidité mesurée avec une sonde Hydraprobe (intégrée au système POGO de Stevens Water) est de 21 %, avec des valeurs extrêmes allant de 12,9 % à 27,5 %. Bien que les mesures comportent une part d’erreur, celle-ci n’explique pas à elle seule l’ampleur de la variabilité observée.

En été, ce phénomène se trouve accentué par la variabilité liée à l’arrosage (du fait d’un système d’irrigation imparfait) et aux facteurs environnementaux (tribunes, orientation du terrain), rendant la gestion de l’irrigation particulièrement complexe pour l’intendant.

Conséquences pratiques de cette conception basée sur une nappe perchée

Le principal avantage d’un système construit sur le principe de la rupture capillaire entre la grave drainante et le sable de substrat est la présence d’une nappe perchée. Celle-ci constitue un véritable réservoir tampon pour le gazon, à condition que le système soit bien géré.

Dans un substrat homogène, la consommation d’eau par les racines en surface entraîne un flux capillaire ascendant qui compense partiellement ces pertes. Ainsi, même si le système racinaire ne descend pas jusqu’à la nappe perchée, l’eau contenue dans ce réservoir peut être mobilisée progressivement par le gazon.

Ce fonctionnement n’est efficace que si la nappe perchée est régulièrement réalimentée. Pour remplir à nouveau ce réservoir, il faut des apports d’eau conséquents capables d’atteindre les 10 premiers centimètres au-dessus de la couche drainante. À l’inverse, de petits apports quotidiens équivalents à l’ETp (entre 3 et 9 mm par exemple) ne permettent pas de reconstituer la nappe lorsqu’elle est vide. Dans ce cas, seule la surface du profil est humidifiée, la réserve en eau disponible reste très faible, et des arrosages fréquents deviennent nécessaires. On entre alors dans un cercle vicieux : la nappe perchée n’est plus utilisée et le gazon reste superficiel puisque nutriments et eau sont toujours accessibles en surface.

Pour tirer pleinement parti d’un système avec nappe perchée, il faut donc chercher à recharger régulièrement le réservoir en profondeur. L’idéal serait d’arroser lorsque les premiers signes de stress hydrique apparaissent, c’est-à-dire quand la nappe a été consommée par le gazon et n’existe plus.

En pratique, la situation est plus complexe car l’humidité n’est pas uniforme en surface : certaines zones sèchent plus vite (pente, feutre, hydrophobicité, hétérogénéité de texture, etc.) et imposent des arrosages localisés ou des compléments généraux alors qu’une majorité de la surface ne le nécessite pas. La gestion de la matière organique en surface (feutre, accumulation) joue ici un rôle déterminant.

En résumé, pour optimiser un green construit sur nappe perchée, il est conseillé, en l’absence de pluies abondantes, de réaliser régulièrement des apports conséquents (entre 25 et 60 mm suivant le substrat, oui ça parait gigantesque, dans notre exemple précédent, rappelons que le stock total d’eau disponible est d’environ 40 mm jusqu’à la couche drainante) permettant de ré-humecter l’ensemble du profil. La fréquence et la dose de ces arrosages doivent être adaptées aux conditions climatiques et aux caractéristiques du milieu. Cette méthode permet de retrouver une uniformité de l’humidité dans l’ensemble de la zone racinaire et de limiter les problèmes observés en surface. Elle favorise également un développement racinaire profond avec un gazon moins sujet aux stress hydriques superficiels. D

Un facteur limitant supplémentaire réside dans l’accumulation de matière organique en surface, qui peut nécessiter des volumes d’eau très élevés avant que l’humidité n’atteigne la couche drainante. Dans ce contexte, l’installation de capteurs à différentes profondeurs constitue un outil précieux pour déterminer le bon moment d’arroser et ainsi optimiser l’utilisation de la ressource en eau.

L’accumulation de matière organique en surface (feutre) : du lait sur le feu !

Au fil de leur croissance, les graminées de gazon produisent de la biomasse carbonée (feuilles, tiges, racines) qui, en se dégradant, s’accumule progressivement en surface et forme une couche que l’on appelle feutre.

Sur les greens de golf, cette accumulation n’est pas gérée par un « scalpage » annuel, mais par des pratiques culturales spécifiques : topdressing régulier avec de fines couches de sable, et/ou aérations avec extraction (carottage à louchets creux) souvent associées à des sablages plus lourds.

L’objectif de ces interventions est de maîtriser la proportion de matière organique en la diluant dans le sable afin de conserver, autant que possible, les propriétés physiques et hydrauliques proches du substrat initial (qu’il soit construit selon les recommandations USGA ou non).

Les intendants de terrains de sports qui gèrent des pelouses de haut niveau retirent cette couche tous les ans où tous les deux ans lors d’une opération appelée « scalpage » afin de retirer quasiment à 100% cette couche de feutre.

La gestion de la croissance est un levier essentiel pour limiter l’accumulation de matière organique en surface : plus la production de biomasse est élevée, plus le développement du feutre s’accentue.

Sur les greens de golf, cette gestion est depuis une dizaine d’années largement raisonnée, car un excès de croissance n’apporte aucun bénéfice au jeu, à l’exception de situations particulières (reprise végétative après une maladie ou une sollicitation intense).

En revanche, sur les terrains de sport de haut niveau, la problématique est différente : les dommages causés par les matchs (football, rugby…) exigent une capacité de régénération rapide, soutenue par une fertilisation plus importante. Cette fertilisation favorise la croissance, mais accentue parallèlement la production de feutre.

Ainsi, la stratégie de fertilisation constitue un facteur déterminant du développement du feutre et influence directement l’évolution des propriétés physiques et hydrauliques du substrat.

Un développement excessif de feutre, lorsqu’il n’est pas maîtrisé, engendre plusieurs défauts majeurs du point de vue hydraulique et complique fortement la gestion de l’irrigation, que ce soit sur les greens de golf ou sur les terrains de sport. Cette couche fibreuse agit comme une véritable éponge : elle retient une grande quantité d’eau en surface mais en restitue très peu aux horizons sableux sous-jacents et limite la capacité d’infiltration du substrat.

Dans le cadre de la thèse de doctorat de P.J. Brown (Brown, 2018), des mesures de teneurs en eau volumique d’une couche feutrée d’un green installé ont été réalisées. L’humidité varie entre 60 à 70% pour des tensions comprises entre 0 et 30 cm ! Le feutre est une véritable éponge et nécessite des tensions élevées par rapport au sable pour que la teneur en eau diminue.

Résultat, après un arrosage ou une pluie, l’eau reste piégée dans le feutre, ce qui limite le drainage, augmente les risques d’asphyxie racinaire, favorise le développement de maladies et accentue l’évaporation. À l’inverse, en période chaude et sèche, ce feutre se dessèche brutalement et peut devenir hydrophobe, rendant les arrosages inefficaces car l’eau perle ou ruisselle sans pénétrer dans le profil. Cette double contrainte – excès d’eau en conditions humides et déficit rapide en période de stress thermique – perturbe fortement l’équilibre hydrique et rend l’irrigation difficile à piloter. En pratique, cela conduit à une consommation d’eau accrue, une uniformité de mouillabilité réduite et une perte de performance de la surface de jeu.

Cas d’un système bicouche : l’exemple du placage

Le placage constitue une situation particulière et parfois délicate en termes de gestion hydrique.

En pratique, le gazon est cultivé en gazonnière la plupart du temps sur des sols filtrants puis déplaqué avec une épaisseur généralement comprise entre 3 et 4 cm. Dans le cas des placages renforcés (aussi appelés Lay & Play), cette fine tranche de gazon est maintenue par une trame, souvent remplie avec un sable pur non amendé pour des raisons économiques.

👉 La nature de ce sable de remplissage conditionne directement la future gestion de l’irrigation sur le terrain plaqué.

Exemple de sable grossier et homogène

Prenons l’exemple d’un gazon plaqué sur un substrat fin amendé respectant tout de même les recommandations USGA. Imaginons que le sable de remplissage du placage soit trop grossier et trop uniforme :

- 67 % de sables moyens (0,25–0,5 mm),

- 20 % de sables grossiers (0,5–1 mm),

- seulement 1,5 % de particules < 0,15 mm.

Dans ce cas, la courbe de rétention en eau mesurée au laboratoire aurait une allure très « serrée » : la teneur en eau chute brutalement entre 10 et 30 cm de tension. Autrement dit, les nombreux gros pores, typiques d’une granulométrie uniforme, se vident d’un coup sous de faibles tensions.

En réalité, le comportement du sable est comparable à celui d’un milieu constitué de billes de même diamètre. L’eau y est retenue dans une plage de tensions relativement étroite (eau capillaire), puis elle est presque entièrement drainée dès que la tension atteint le seuil d’entrée d’air. Au-delà, il ne reste que de l’eau fortement adsorbée à la surface des particules (2%), inutilisable par les plantes, ce qui correspond à la zone proche du point de flétrissement. Cette vidange rapide s’explique par l’uniformité du diamètre des billes, qui entraîne une distribution homogène de la taille des pores et donc un drainage quasi simultané de l’eau.

Conséquences hydriques

Même après un arrosage ou un épisode pluvieux, l’humidité peut brièvement atteindre 20 %. Mais très rapidement, cette teneur décroît pour se stabiliser vers une capacité au champ faible (10–20 %).

En réalité, compte tenu de la faible épaisseur du placage, il est peu probable qu’un véritable équilibre s’installe : l’humidité tend à diminuer en continu.

En chiffrant : avec une épaisseur moyenne de 3,5 cm et une humidité retenue optimiste de 20 %, le stock en eau ne dépasse pas 5,6 mm dans le placage.

Risque de stress hydrique

Si le gazon ne parvient pas à émettre rapidement des racines en profondeur (en dehors du placage), ce qui arrive fréquemment, il dépend uniquement de cette très faible réserve.

Résultat :

- Le stock en eau disponible est inférieur à l’évapotranspiration réelle quotidienne.

- Le gazon se retrouve donc quasi systématiquement en déficit hydrique.

Cet effet est aggravé par :

- la granulométrie homogène, qui provoque un vidage brutal des gros pores dès 10 cm de tension,

- la faible rétention : l’eau apportée par arrosage ou pluie n’est pas valorisée par la plante, mais s’échappe rapidement vers le sable sous-jacent.

On observe ainsi une sorte d’effet de seuil : dès que la tension atteint 10 cm, la majorité des gros pores se vident, laissant le gazon sans ressource utilisable.

Dans ce type de situation, le gazon peut être maintenu hors stress hydrique en été grâce à de petits arrosages quotidiens de 2 à 3 mm, parfois répétés plusieurs fois dans la journée. Cependant, cette stratégie comporte un inconvénient majeur : elle maintient en permanence une humidité élevée dans la couche superficielle, créant ainsi des conditions très favorables au développement de maladies fongiques. Un cercle vicieux s’installe également puisque le gazon tend à rester dans cette couche humide superficielle.

Conclusions

Dans cet article, nous avons vu que la construction des terrains sportifs est guidée par les recommandations de l’USGA pour les golfs, ainsi que par la norme française pour les terrains de sport, cette dernière s’inspirant largement des directives de l’USGA, qui évoluent depuis plusieurs décennies.

Le travail de l’USGA encadre, d’un point de vue granulométrique, les différents matériaux utilisés dans les substrats engazonnés, tels que la grave drainante et le sable de la zone racinaire. L’objectif est de maximiser les chances d’obtenir une zone racinaire agronomiquement acceptable, avec :

- une capacité d’infiltration suffisante,

- un stock d’eau adéquat sur 30 cm d’épaisseur,

- une teneur en eau et une quantité d’oxygène équilibrées (micro/macroporosité).

La force de ces recommandations repose sur le contrôle granulométrique des matériaux, mais également sur la vérification des propriétés agronomiques finales, lesquelles ne sont pas explicitement précisées dans la norme française. L’étape de la construction est donc majeure vis-à-vis des propriétés hydriques du substrat et par conséquent de la gestion de l’arrosage par la suite.

Chaque substrat, et donc chaque surface sportive, possède des caractéristiques propres, impliquant un fonctionnement spécifique en termes d’irrigation.

Au sein d’une même surface, la variabilité des composants de construction — liée à la carrière, aux amendements, à l’échantillonnage, au laboratoire ou à la méthode de mise en œuvre — induit inévitablement une variabilité des propriétés hydriques après construction. Par conséquent, un terrain présente une variabilité interne intrinsèque dans sa capacité à retenir et à infiltrer l’eau.

Sans même prendre en compte l’entretien, le système d’arrosage ou l’environnement immédiat (tribunes, orientation, microclimat), chaque site sportif possède donc des caractéristiques globales uniques, ainsi qu’une variabilité interne, toutes deux ayant des conséquences directes sur la gestion de l’eau.